展望·国家行政纪事|深入推进文化和旅游融合发

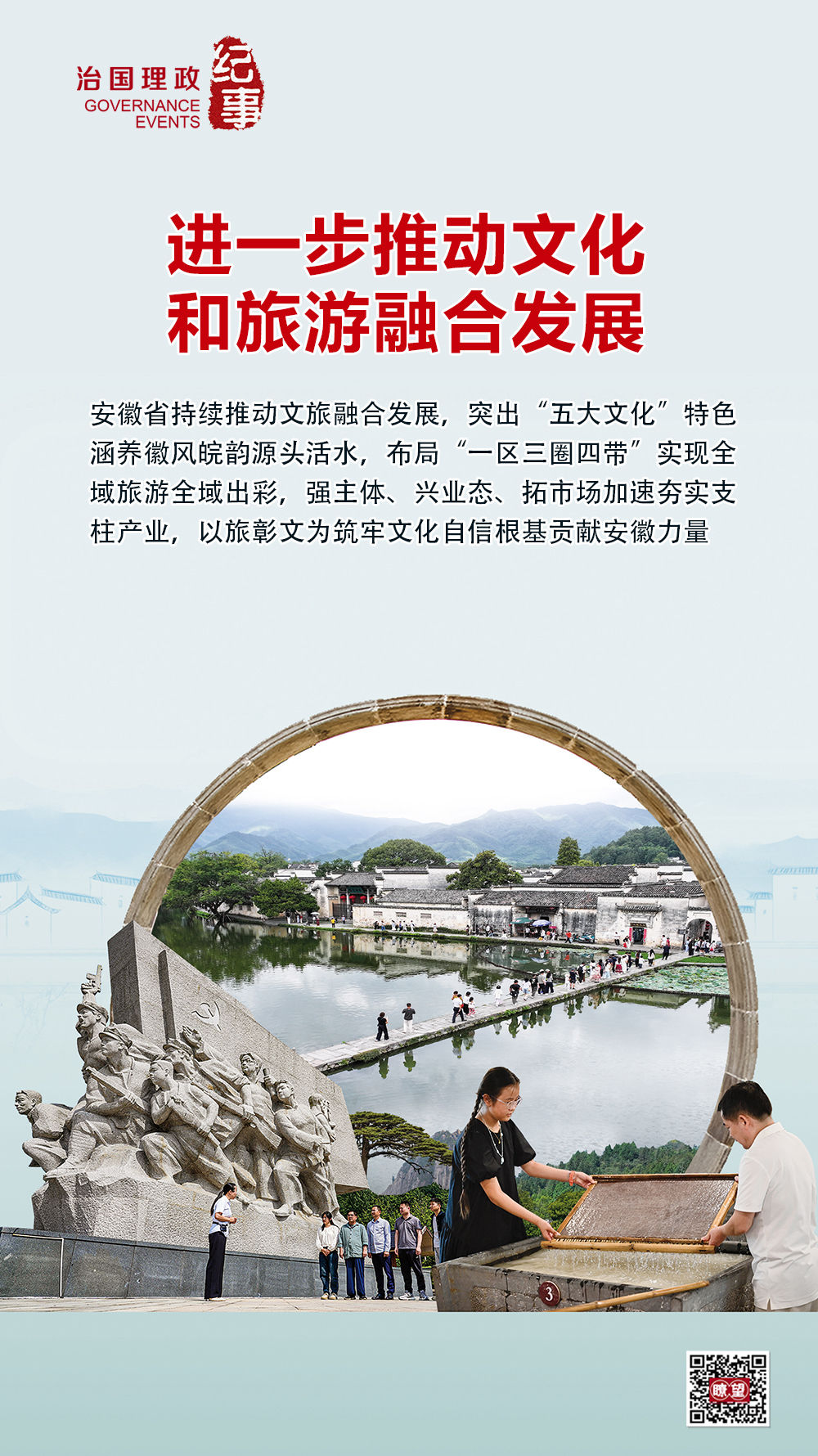

◇ 2024年10月,习近平总书记在安徽考察时强调,要进一步推动文化和旅游联动发展,大力发展各地旅游业,把文化旅游打造成为支柱产业。深入挖掘和利用文化资源的巨大教育功能和旅游价值。 ◇ 安徽省持续推进文化与旅游融合发展,突出“五大文化”特色,培育徽州风韵资源,布局“一区三圈四带”,实现全域旅游精品化,强化核心主体,发展业态,拓展市场,加快前沿高校融合发展,打造旅游与文化强国 筑牢文化自信根基,贡献安徽力量。 ◇ 2024年安徽国内旅游人数和国内旅游支出将增长同比增长7.4%和10.8%,入境旅游人数和国际旅游收入同比增长94.8%和124.1%。 ◇ 如果说,以雄伟的景观资源是安徽文化旅游的天然“流动”入口,那么“五大文化”则以其独特的文化认同,形成了兼具徽皖风格和旅游时代气息的高地文化,成为支撑文化产业长远发展的“保养”引擎。安徽以区域文化为主体,以自然生态为基础,加强与区域联系,构建“一区三圈四带”协调发展机制,着力打造国家级旅游开发区。 ◇ “以皖南为样板破解难题,以示范区建设为抓手,从多尺度探索实践生态、文化、产业融合,更好发挥引领引领作用。” ◇ 安徽设立休闲度假、医疗保健、创意经济、体育赛事、会展服务、文化服务等6个省级体育类,将“文旅部门领导”转变为“主动产业对接”,变“文旅+”为“文旅+”。 截至2025年8月,全省文化旅游已引进项目1374个,总投资1827.5亿元。文化旅游产业固定投资同比增长36%。 ◇“游客来这里观赏徽州古建筑,领略中华民族的‘统一’,使之成为对外传播哲学哲学思想和管理智慧的重要文化窗口。” 文章| 《瞭望》新闻周刊记者 刘吉ng、杨玉华、刘梅子上下是山水,左右是人文。安徽的“徽”形如其形,山川秀丽,行为人道。 2024年10月,习近平总书记在安徽考察时强调,要进一步推动文化和旅游联动发展,大力发展区域旅游,把文化旅游打造成为支柱产业。深入挖掘和利用文化资源的巨大教育功能和旅游价值。 《关于推进“五大文化”研究实施的工作方案》印发、《关于进一步推动文化和旅游联动发展的实施意见》印发……安徽省持续推进文化和旅游联动发展,突出“五大文化”特色培育徽州、徽皖魅力风采资源。今天的安徽,文化底蕴深厚、产业联动、区域联动、业态多元的全域旅游发展格局正在加速发展。 趋势:2024年,安徽国内旅游人数和国内旅游消费同比分别增长7.4%和10.8%,入境旅游人数和国际旅游收入同比增长94.8%和124.1%; “招商引智”文化和旅游项目2716个,注册投资4361.75亿元,文化和旅游产业固定资产投资同比增长30.8%。安徽省委主要负责人表示,安徽将深入挖掘安徽深厚历史文化遗产,加强文化遗产保护传承,推动伟大传统文化创造性转化、创新性发展。大力发展各区域旅游坚持以文化塑造旅游、以旅游弘扬文化,探索文化、科技、教育、艺术、旅游等深度融合机制,培育新的文化业态和文化消费模式,加快资源优势转化为发展优势。 “百戏进皖、群星闪耀合肥”戏曲主题活动开幕现场(2025年9月28日摄)新华社(叶柏海 摄)“五大文化”培育徽州之美、安徽之美。长江东去,惠河流淌。独特的地理环境孕育了安徽地区独特的文化。扩大徽文化版图,徽州文化、长江文化、淮河文化、大运河文化、黄梅戏文化组成的“五大文化”相得益彰。若山景观资源丰富,以雄伟的景观而闻名是安徽文化旅游的天然“流”入口,那么“五大文化”以其独特的文化认同,形成了融合徽皖之美与旅游时代气息的高地文化,是支撑文化文化产业长远发展的“保养”引擎。安徽以保护为先、振兴为重,遵循价值研究、综合保护、有效利用相结合,把深厚的文化底蕴和突出的文化特色转化为文化旅游产业发展的动力。注重研究探索内涵,增强徽文化归属感。 8月马鞍山,省内外文旅专家学者、笑料云集第三届长江文化论坛(安徽),共同探索出路长江文化赋能高质量发展的方向和方向。论坛上,全省长江流域9市相继交出长江文化建设“成绩单”。 2025年4月,安徽省委宣传部发布《推进“五种文化”研究落实工作方案》,围绕“五种文化”保护、传承、利用开展全面、系统、应用性研究,深入挖掘丰富联系和当代价值。安徽的坐标是全省社科、文化旅游、教育等资源。以安徽大学徽学研究中心为核心,在七所高校建有分中心,在黄山大学成立市徽学研究院,成立长江文化研究院、淮河文化研究院、大学院徽学研究院。运河文化研究中心、黄梅戏文化研究所。加快“五文化”研究学科体系、学术体系、话语体系建设,强化平台支撑,巩固研究地位。通过实施徽学研究提升工程和黄梅戏藏书工程,安徽出版了一批高质量的徽学研究著作,积累徽州文献2600件(套),组建了大型文化“安徽图书馆”等,对遗产进行有力保护,做到全面分页,打造中华文化的重要标志。淮北市隋唐大运河博物馆,北宋青花抱童、唐代三彩狮子抱柱等数千件文物,清晰地再现了运河千年的繁华;凌家滩国家古菌马鞍山市逻辑遗址公园,以精美的玉鹰、玉猪龙等玉器展示了长江流域史前文明的独特之美;苏州市博物馆,长达53米的大运河地层断面“壁画”,让游人起身亲身感受运河丰富的文化底蕴……长江流经安徽八百里,大运河承载千年。安徽积极融入国家文化公园建设,不断探索文化遗产保护和文化旅游综合开发新方法。一方面,扎实推进长江国家文化公园(安徽段)建设。安徽科学设置“管理保护、主题展示、文旅融合、传统利用”四大主体功能区,妥善推进“文化旅游”五个重点项目建设。“保护传承、研究发掘、环境支撑、文旅融合、数字复制”。一对一实施重大项目506个,累计发行专项债券10.37亿元,在推动长江安徽段文化遗产系统保护和统一管理的同时,创造了动人场景,打造了长江文化 看得见、摸得着、触手可及。另一方面,安徽将大运河国家文化公园建设列入文化强省建设重大工程清单,并发布了《大运河国家文化公园(安徽段)建设保护规划》。在保护大运河安徽段历史原貌和文化元素的基础上,实施运河环境综合整治等工程。 柳子渠断面及价值在生态保护与文化旅游发展的良性互动中,大运河文化的魅力得以不断发挥。强调传承和高效发展,着力赋能文化旅游提升品质。湖中放着竹帘,一张薄如蝉翼的湿纸米。体验国家级非物质文化遗产“宣纸制作技艺”的孩子们兴奋不已。今年以来,宣城市泾县丁家桥镇汉唐纸坊景区累计接待游学游客6.5万人次。为促进文化遗产活态传承,安徽省文化和旅游厅研究制定国家级徽州文化生态保护区组建政策,设立省级文化生态保护区4个,推动10个项目列入徽州文化生态保护区名单。推荐国家级非物质文化遗产融合发展项目202个省级非物质文化遗产工作坊,让原本在“展位”展示的非物质文化遗产实践得以嵌入旅游场景。安庆市以“戏曲”为核心,连接黄梅戏博物馆、严凤英故居,推出戏曲主题旅游线路;通过建设大学科研综合体、设立专项资金、保护性保护条例等措施,为黄梅戏的传承和发展汇聚能量。 “守住文化之魂,夯实产业基础。‘五种文化’是安徽文旅融合奠定基础、赋能的主力军。”安徽省委宣传部理论部主任洪永奇表示,利用好传统把文化作为活水源泉,打造更多文化与旅游融合的新业态、新场景,形成安徽特色旅游发展新格局。游客涌入安徽省桐城市柳池巷(2024年2025年11月2日摄) 陈诺/本报摄 在合肥紫云山(包河)文化创意产业园,学生在合肥和创意科技有限公司参加科技攻关。2024年9月12日)新华社(史摄) 亚雷)“一区三环四带”带动全区初秋,富阳市颍航县八里河省级自然保护区百鸟齐聚,尽显生态之美。成为正在建设的2760公里淮河(安徽段)文化旅游环上一颗璀璨的明珠。作为皖北文化旅游产业建设的重要组成部分淮河(安徽段)文化旅游环将连接皖北及周边39个县(市、区),推动区域旅游资源由整合分散向一体化发展圈和淮河文化旅游带转变。推动皖南国际文化旅游示范区高质量发展,加快建设合肥都市科技文化休闲旅游圈、大别山红绿文化旅游圈、皖北文化旅游一体化发展圈,打造以沿江、淮河、新安江、嘉诺地域文化为主体、自然的文化旅游带 安徽正在以生态旅游为基础,加强区域一体化,构建“一区、三圈、四带”结构化发展机制,着力打造国家级旅游开发区。适应米因地制宜,强化区域旅游特色,提高整体发展水平。在合肥紫云山(包河)文化创意产业园,合肥安创创新科技有限公司打造了沉浸式实验室、虚拟实验室、数字实验室人等文旅新场景。仅2025年夏季,这里就接待游客超过1万人次。 2024年,省外游客参与合肥管理科技旅游的比例由5%提高到17.5%。合肥建立跨部门联席会议机制,依托丰富的科技创新资源和人造太阳、量子技术等前沿平台,成立全国首家市级场景公司,共同培育270个科技创新和科普旅游基地,对接94个基地打造优质路径,推动科技创新资源加速转化为科普资源。安徽文化底蕴深厚、旅游资源丰富、区位优势独特、市场规模庞大,在各地旅游发展中拥有四张“王牌”。同时,城乡资源不均、区域发展不平衡的弊端也不可避免。 “解决问题,必须利用资源禀赋,各显所长,优势互补,促进多元发展。”安徽省文化和旅游厅厅长周明杰表示。皖南凸显徽皖之美,古村落充满怀旧游客驻足;合肥突出科技创新特色,让科研师生快乐体验科技之美实体科学;大别山深挖其所填充的红色资源、红色研究和绿色生态;皖北勾勒出生态美景,旅游环连接着散落的文化旅游明珠……各地区立足自身资源禀赋,深耕独特优势,合力打破区域壁垒,各取美景,奠定坚实发展基础。今日安徽,旅游总体布局已初见成效:建成7个国家级旅游休闲街区,建成53个国家乡村旅游重点村(镇),档次民宿数量位居全国第一,西递村、小岗村被评为“世界最佳旅游乡村”。示范区进行了多维度探索,逐点解决问题,促开花。皖南国际文化之旅旅游示范区覆盖7个市、45个县,是安徽全域旅游发展的“排头兵”。安徽省发展改革委、安徽省文化和旅游厅编制《皖南国际文化旅游示范区建设发展“十四五”规划》,明确“一核、一圈、一轴、一带、一廊、多点”的空间发展格局,提出并推动皖南国际文化旅游区高质量发展。 “以皖南为样板解决问题,以示范点建设为抓手,从生态、文化、产业融合等多个尺度探索实践,更好发挥先行先试、引领示范、启发带动作用。安徽启动综合农村建设“三司共创”试点示范区休闲度假功能区,打通规划、开发、建设、运营全链条,促进村落资源整合和集群化发展。设立1.8亿元示范区建设专项资金和第一批10亿元旅游产业投资基金;发布了“2025年杭黄走廊沿线重大产业项目”,涵盖生态修复、文化旅游融合等领域,总投资超过1000亿元。示范区创新实践遍地开花,为全区旅游发展输出新范式。鼓励创意产业集群发展。打造徽州文化仪式空间、徽州鱼灯体验等新业态,枫溪竹筏、秘境“小而快”项目图拉发展火车旅行,扩大旅游线路。培育民宿特色新地标。宁国建设“古树认养+民宿权益”综合体、鸡西将废弃小学改造成大学民宿、广德依托洞穴资源打造洞穴民宿……在宣城,2000余户各类型民宿让村子变成了远近桃花源。支持低空经济新场景。池州平天湖风景区新增无人机送餐和夜间灯光秀,今年上半年实现旅游收入3.24亿元;九华山风景区推出直升机低空游览项目,单月游客量最高达到1536人。促进旅游与交通协调发展。安徽交管集团以“服务区+文旅”为基础,推动公路网与文旅资源深度融合。例如,r改造G3京台高速成坎服务区增设互通立交和自助道口。出高速公路后,车辆仅需行驶1.5公里即可到达黄山市徽州区呈坎风景区,比改造前缩短了25公里,实现了“快行、慢行”。打造优质生态旅游胜地。铜陵市涌泉农场正在建设以废弃矿山生态修复为基础的特色农场,打造以原始森林和优质温泉为基础的养生基地,规划养生康养小镇,开发“游、看、吃、住”四合一度假模式,为生态旅游发展提供样板。 2024年,皖南国际文化旅游示范区实现地区生产总值16752亿元,年均增长6.1%;将接待国内游客3.6亿人次,国内游客消费4814.53亿元,同比增长7.7%和10.9%。 “按下标记,解决问题,脸就会开花。通过进一步总结皖南国际文化旅游示范区建设的经验,找到全区旅游发展的规律和程序,用点、用地激发全省文化和旅游融合发展新动能。”安徽省研究院城乡经济研究所副所长褚兆斌说。 社会科学系。凝心聚力打造支柱产业 夜幕降临,漫步长江不夜城马鞍山。全长375米的“万里长江长卷”,光影耀眼。立体覆盖长江沿岸11个省、自治区、直辖市。产业,把文化旅游产业建成支柱产业。旅游+“到”+文化旅游“。” “体育+”、“戏曲+”、“健康+”、“民宿+”、“冰雪+”……万千产业与文化旅游有机融合,激发经济文化旅游活力。机制:经济发展赛事推广、赛事分析、社会力量举办赛事、培养体育人才。“纪念皖剧团入驻235周年城市模式” 北京,“百戏进安徽星耀合肥”戏曲主题活动于9月底启动。合肥推出“歌剧+”综合体验套餐。凭演出门票,观众可免费游览黄山、九华山、西递、宏村等标志性美景,实现“白天看风景,晚上看戏”的都市圈。比如实验消费和二次消费。 ”中国科学院旅游规划研究中心主任、教授李东河说安徽大学.以休闲度假为重点,强化项目牵引,为产业发展提供坚实支撑。在六安市霍山县,耗资1.8亿元热能建成的大别山滑雪场。安徽户外滑雪场,汇聚温泉、森林资源,形成旅游矩阵,实现冰雪、漂流、溪降等产业四季贯通。项目机制明确每年滚动推进100个影响项目建设、引进100个重点项目。 2025年1月至8月,支持发行91个文化旅游专项债券项目,发行金额26.48亿元。黄山市是项目驱动旅游升级的“探路者”。 2024年起,本市将通过建立“三个”,形成“储备一批、启动一批、开发一批、投产一批”的良性循环。列出省级、市级和重大投资项目。“突出产业思维,从产业角度谋划文化旅游工作;突出市场逻辑,运用市场力量推动项目实施;黄山市发改委主任王军介绍,2025年1月至8月,全市省市级项目完成投资42.838亿元,占全年投资的77.05%;开工项目23个,开工率达到85.19%。加强项目牵引 并带动文化旅游领域的火爆趋势。 2025年1月至8月,安徽文化旅游产业引进项目1374个,总投资1827.5亿元。文化旅游产业固定投资同比增长36%。游客尽享安徽省黄山市徽州区西溪南村郊游风光(2024年4月7日摄)新华社(施亚蕾 摄)用旅行增强文化自信 张文朱克鼎的纹饰诉说着国家和人民安定富强的愿景。额君祈金节见证了楚地的贸易智慧。张成的犀牛、云纹漆盒历经千年,光亮如新……刚刚过去的国庆中秋节,安徽博物馆成为游客了解文化的热门去处。看什么出去就知道什么进来,看什么就知道什么来。安徽充分发挥旅游载体作用,将社会主义先进文化、革命文化和中华优秀传统文化结合起来,进行文化旅游线路设计、展览展示、讲解体验等。它使用 cul发展旅游,用旅游彰显文化,用文化人,用文化保存城市。引导人们增强文化认同,传承善政之道,构建安定的精神家园。依托热门旅游目的地,推进“团结”、“归属”之路。假期期间,市通车柳池巷日均客流量达2万人次。这条百米胡同承载着中国人“礼让”的智慧,成为桐城当地人社会管理的精神密码。当地政府出台了《桐城市城乡历史文化保护与管理规划》,建设了中华礼文化展示馆、新时代文化风貌创意空间等文化旅游规划体系,实现了“和谐文化”价值从“文化旅游地标”向“道德教育”的拓展。一些热门旅游目的地位于教育领域,以促进“文化统一”。古今中外的善政智慧,以及善良、和谐的中华传统美德,流淌在游客的心中。在世界文化遗产西递村,游客们经常会在全国重点文保单位“大福地”前驻足。当时,房子的主人主动把墙砍掉,为邻居的舒适让路。形成了徽派建筑“退一步思考”的独特形式,也留下了徽派传统文化中的“内定外和”。礼之道。 2025年1月至8月,黟县接待游客1477.7万人次,入境游客7.09万人次。 “游客来这里观赏徽州古建筑,领略中华民族的‘统一’,使其成为传播中国哲学和管理智慧的重要文化窗口。易县文化旅游体育局局长程丹说。“以文化治城”促进城市发展和文化传承。商汤命人“三面开网”狩猎,老子留下“上善若水”的哲学思想,华佗奠定了“爱民”美德的伏笔…… 亳州,三千多年的文化积淀孕育了“德”精神。如今,198个“好人”、700余个“安徽好人”、“亳州好人”的作品已融入好人文化运动和旅游之中。当地政府在城市主要公共空间维吾广场打造“好人长廊”,设置“亳州好人”专题 “厚德”是文明城市看得见、摸得着的象征,亳州市文化和旅游体育局局长于梦清说。安徽鼓励推动各地在发展文化旅游产业的同时,深挖当地历史文化资源,提炼精神文化符号,传承千年文化遗产。马鞍山通过连续举办第36届马鞍山李白诗歌节擦亮文化名片,打造长江采石集文化生态旅游区、当涂李白文化园等文化旅游地标。它从“铁城”转变为“诗城”,每年吸引游客超过4000万人次。淮南将以2024年全国十大考古新发现之一的淮南武王墩一号墓发掘为契机,打造接班煤炭的工业城市“楚风汉韵、山水淮南”的城市新形象。 “文化底蕴和自信是文化旅游目的地崛起的关键,也是可持续发展的主要要素。“城市发展最持久的竞争。”李东河说。用好红色资源,守护自己的精神家园。地处大别山腹地的安徽省霍山县洛尔岭镇,郁郁葱葱的峡谷突然冒出浓烟,猛烈的枪声在山谷中呼啸而过。大型实景剧《大别传奇》演出现场 青年游客白新宇说:“看到数十名战士无畏冲锋的景象,我仿佛置身于抗战现场。”深刻激发安徽人民的热情,高效发挥红色文化资源的教育功能和旅游价值,持续升级改造31个国家红色旅游经典景区,推出86个包含示范开发区在内的“大思政旅游”。 并把江淮大地上的红色地标打造成游客的精神坐标。革命者金寨县离子广场、红军广场成为红色研究热门学习地;阜南县蒙洼庄台由昔日的“防洪长廊”变身为王家坝精神教育基地;凤阳县小岗村2024年将接待游客62万人次,游客漫步“年度农家乐”片区,重回“大宝干”历史风光,感受改革精神……根深叶茂,根深蒂固。安徽省政府主要负责同志表示,安徽将继续努力推动文化和旅游深度融合、全域旅游发展、支柱产业发展,推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高层次上联动发展,全面塑造“美丽安徽、照片”旅游新文化新形象。 (《瞭望》2025年第42期)

◇ 2024年10月,习近平总书记在安徽考察时强调,要进一步推动文化和旅游联动发展,大力发展各地旅游业,把文化旅游打造成为支柱产业。深入挖掘和利用文化资源的巨大教育功能和旅游价值。 ◇ 安徽省持续推进文化与旅游融合发展,突出“五大文化”特色,培育徽州风韵资源,布局“一区三圈四带”,实现全域旅游精品化,强化核心主体,发展业态,拓展市场,加快前沿高校融合发展,打造旅游与文化强国 筑牢文化自信根基,贡献安徽力量。 ◇ 2024年安徽国内旅游人数和国内旅游支出将增长同比增长7.4%和10.8%,入境旅游人数和国际旅游收入同比增长94.8%和124.1%。 ◇ 如果说,以雄伟的景观资源是安徽文化旅游的天然“流动”入口,那么“五大文化”则以其独特的文化认同,形成了兼具徽皖风格和旅游时代气息的高地文化,成为支撑文化产业长远发展的“保养”引擎。安徽以区域文化为主体,以自然生态为基础,加强与区域联系,构建“一区三圈四带”协调发展机制,着力打造国家级旅游开发区。 ◇ “以皖南为样板破解难题,以示范区建设为抓手,从多尺度探索实践生态、文化、产业融合,更好发挥引领引领作用。” ◇ 安徽设立休闲度假、医疗保健、创意经济、体育赛事、会展服务、文化服务等6个省级体育类,将“文旅部门领导”转变为“主动产业对接”,变“文旅+”为“文旅+”。 截至2025年8月,全省文化旅游已引进项目1374个,总投资1827.5亿元。文化旅游产业固定投资同比增长36%。 ◇“游客来这里观赏徽州古建筑,领略中华民族的‘统一’,使之成为对外传播哲学哲学思想和管理智慧的重要文化窗口。” 文章| 《瞭望》新闻周刊记者 刘吉ng、杨玉华、刘梅子上下是山水,左右是人文。安徽的“徽”形如其形,山川秀丽,行为人道。 2024年10月,习近平总书记在安徽考察时强调,要进一步推动文化和旅游联动发展,大力发展区域旅游,把文化旅游打造成为支柱产业。深入挖掘和利用文化资源的巨大教育功能和旅游价值。 《关于推进“五大文化”研究实施的工作方案》印发、《关于进一步推动文化和旅游联动发展的实施意见》印发……安徽省持续推进文化和旅游联动发展,突出“五大文化”特色培育徽州、徽皖魅力风采资源。今天的安徽,文化底蕴深厚、产业联动、区域联动、业态多元的全域旅游发展格局正在加速发展。 趋势:2024年,安徽国内旅游人数和国内旅游消费同比分别增长7.4%和10.8%,入境旅游人数和国际旅游收入同比增长94.8%和124.1%; “招商引智”文化和旅游项目2716个,注册投资4361.75亿元,文化和旅游产业固定资产投资同比增长30.8%。安徽省委主要负责人表示,安徽将深入挖掘安徽深厚历史文化遗产,加强文化遗产保护传承,推动伟大传统文化创造性转化、创新性发展。大力发展各区域旅游坚持以文化塑造旅游、以旅游弘扬文化,探索文化、科技、教育、艺术、旅游等深度融合机制,培育新的文化业态和文化消费模式,加快资源优势转化为发展优势。 “百戏进皖、群星闪耀合肥”戏曲主题活动开幕现场(2025年9月28日摄)新华社(叶柏海 摄)“五大文化”培育徽州之美、安徽之美。长江东去,惠河流淌。独特的地理环境孕育了安徽地区独特的文化。扩大徽文化版图,徽州文化、长江文化、淮河文化、大运河文化、黄梅戏文化组成的“五大文化”相得益彰。若山景观资源丰富,以雄伟的景观而闻名是安徽文化旅游的天然“流”入口,那么“五大文化”以其独特的文化认同,形成了融合徽皖之美与旅游时代气息的高地文化,是支撑文化文化产业长远发展的“保养”引擎。安徽以保护为先、振兴为重,遵循价值研究、综合保护、有效利用相结合,把深厚的文化底蕴和突出的文化特色转化为文化旅游产业发展的动力。注重研究探索内涵,增强徽文化归属感。 8月马鞍山,省内外文旅专家学者、笑料云集第三届长江文化论坛(安徽),共同探索出路长江文化赋能高质量发展的方向和方向。论坛上,全省长江流域9市相继交出长江文化建设“成绩单”。 2025年4月,安徽省委宣传部发布《推进“五种文化”研究落实工作方案》,围绕“五种文化”保护、传承、利用开展全面、系统、应用性研究,深入挖掘丰富联系和当代价值。安徽的坐标是全省社科、文化旅游、教育等资源。以安徽大学徽学研究中心为核心,在七所高校建有分中心,在黄山大学成立市徽学研究院,成立长江文化研究院、淮河文化研究院、大学院徽学研究院。运河文化研究中心、黄梅戏文化研究所。加快“五文化”研究学科体系、学术体系、话语体系建设,强化平台支撑,巩固研究地位。通过实施徽学研究提升工程和黄梅戏藏书工程,安徽出版了一批高质量的徽学研究著作,积累徽州文献2600件(套),组建了大型文化“安徽图书馆”等,对遗产进行有力保护,做到全面分页,打造中华文化的重要标志。淮北市隋唐大运河博物馆,北宋青花抱童、唐代三彩狮子抱柱等数千件文物,清晰地再现了运河千年的繁华;凌家滩国家古菌马鞍山市逻辑遗址公园,以精美的玉鹰、玉猪龙等玉器展示了长江流域史前文明的独特之美;苏州市博物馆,长达53米的大运河地层断面“壁画”,让游人起身亲身感受运河丰富的文化底蕴……长江流经安徽八百里,大运河承载千年。安徽积极融入国家文化公园建设,不断探索文化遗产保护和文化旅游综合开发新方法。一方面,扎实推进长江国家文化公园(安徽段)建设。安徽科学设置“管理保护、主题展示、文旅融合、传统利用”四大主体功能区,妥善推进“文化旅游”五个重点项目建设。“保护传承、研究发掘、环境支撑、文旅融合、数字复制”。一对一实施重大项目506个,累计发行专项债券10.37亿元,在推动长江安徽段文化遗产系统保护和统一管理的同时,创造了动人场景,打造了长江文化 看得见、摸得着、触手可及。另一方面,安徽将大运河国家文化公园建设列入文化强省建设重大工程清单,并发布了《大运河国家文化公园(安徽段)建设保护规划》。在保护大运河安徽段历史原貌和文化元素的基础上,实施运河环境综合整治等工程。 柳子渠断面及价值在生态保护与文化旅游发展的良性互动中,大运河文化的魅力得以不断发挥。强调传承和高效发展,着力赋能文化旅游提升品质。湖中放着竹帘,一张薄如蝉翼的湿纸米。体验国家级非物质文化遗产“宣纸制作技艺”的孩子们兴奋不已。今年以来,宣城市泾县丁家桥镇汉唐纸坊景区累计接待游学游客6.5万人次。为促进文化遗产活态传承,安徽省文化和旅游厅研究制定国家级徽州文化生态保护区组建政策,设立省级文化生态保护区4个,推动10个项目列入徽州文化生态保护区名单。推荐国家级非物质文化遗产融合发展项目202个省级非物质文化遗产工作坊,让原本在“展位”展示的非物质文化遗产实践得以嵌入旅游场景。安庆市以“戏曲”为核心,连接黄梅戏博物馆、严凤英故居,推出戏曲主题旅游线路;通过建设大学科研综合体、设立专项资金、保护性保护条例等措施,为黄梅戏的传承和发展汇聚能量。 “守住文化之魂,夯实产业基础。‘五种文化’是安徽文旅融合奠定基础、赋能的主力军。”安徽省委宣传部理论部主任洪永奇表示,利用好传统把文化作为活水源泉,打造更多文化与旅游融合的新业态、新场景,形成安徽特色旅游发展新格局。游客涌入安徽省桐城市柳池巷(2024年2025年11月2日摄) 陈诺/本报摄 在合肥紫云山(包河)文化创意产业园,学生在合肥和创意科技有限公司参加科技攻关。2024年9月12日)新华社(史摄) 亚雷)“一区三环四带”带动全区初秋,富阳市颍航县八里河省级自然保护区百鸟齐聚,尽显生态之美。成为正在建设的2760公里淮河(安徽段)文化旅游环上一颗璀璨的明珠。作为皖北文化旅游产业建设的重要组成部分淮河(安徽段)文化旅游环将连接皖北及周边39个县(市、区),推动区域旅游资源由整合分散向一体化发展圈和淮河文化旅游带转变。推动皖南国际文化旅游示范区高质量发展,加快建设合肥都市科技文化休闲旅游圈、大别山红绿文化旅游圈、皖北文化旅游一体化发展圈,打造以沿江、淮河、新安江、嘉诺地域文化为主体、自然的文化旅游带 安徽正在以生态旅游为基础,加强区域一体化,构建“一区、三圈、四带”结构化发展机制,着力打造国家级旅游开发区。适应米因地制宜,强化区域旅游特色,提高整体发展水平。在合肥紫云山(包河)文化创意产业园,合肥安创创新科技有限公司打造了沉浸式实验室、虚拟实验室、数字实验室人等文旅新场景。仅2025年夏季,这里就接待游客超过1万人次。 2024年,省外游客参与合肥管理科技旅游的比例由5%提高到17.5%。合肥建立跨部门联席会议机制,依托丰富的科技创新资源和人造太阳、量子技术等前沿平台,成立全国首家市级场景公司,共同培育270个科技创新和科普旅游基地,对接94个基地打造优质路径,推动科技创新资源加速转化为科普资源。安徽文化底蕴深厚、旅游资源丰富、区位优势独特、市场规模庞大,在各地旅游发展中拥有四张“王牌”。同时,城乡资源不均、区域发展不平衡的弊端也不可避免。 “解决问题,必须利用资源禀赋,各显所长,优势互补,促进多元发展。”安徽省文化和旅游厅厅长周明杰表示。皖南凸显徽皖之美,古村落充满怀旧游客驻足;合肥突出科技创新特色,让科研师生快乐体验科技之美实体科学;大别山深挖其所填充的红色资源、红色研究和绿色生态;皖北勾勒出生态美景,旅游环连接着散落的文化旅游明珠……各地区立足自身资源禀赋,深耕独特优势,合力打破区域壁垒,各取美景,奠定坚实发展基础。今日安徽,旅游总体布局已初见成效:建成7个国家级旅游休闲街区,建成53个国家乡村旅游重点村(镇),档次民宿数量位居全国第一,西递村、小岗村被评为“世界最佳旅游乡村”。示范区进行了多维度探索,逐点解决问题,促开花。皖南国际文化之旅旅游示范区覆盖7个市、45个县,是安徽全域旅游发展的“排头兵”。安徽省发展改革委、安徽省文化和旅游厅编制《皖南国际文化旅游示范区建设发展“十四五”规划》,明确“一核、一圈、一轴、一带、一廊、多点”的空间发展格局,提出并推动皖南国际文化旅游区高质量发展。 “以皖南为样板解决问题,以示范点建设为抓手,从生态、文化、产业融合等多个尺度探索实践,更好发挥先行先试、引领示范、启发带动作用。安徽启动综合农村建设“三司共创”试点示范区休闲度假功能区,打通规划、开发、建设、运营全链条,促进村落资源整合和集群化发展。设立1.8亿元示范区建设专项资金和第一批10亿元旅游产业投资基金;发布了“2025年杭黄走廊沿线重大产业项目”,涵盖生态修复、文化旅游融合等领域,总投资超过1000亿元。示范区创新实践遍地开花,为全区旅游发展输出新范式。鼓励创意产业集群发展。打造徽州文化仪式空间、徽州鱼灯体验等新业态,枫溪竹筏、秘境“小而快”项目图拉发展火车旅行,扩大旅游线路。培育民宿特色新地标。宁国建设“古树认养+民宿权益”综合体、鸡西将废弃小学改造成大学民宿、广德依托洞穴资源打造洞穴民宿……在宣城,2000余户各类型民宿让村子变成了远近桃花源。支持低空经济新场景。池州平天湖风景区新增无人机送餐和夜间灯光秀,今年上半年实现旅游收入3.24亿元;九华山风景区推出直升机低空游览项目,单月游客量最高达到1536人。促进旅游与交通协调发展。安徽交管集团以“服务区+文旅”为基础,推动公路网与文旅资源深度融合。例如,r改造G3京台高速成坎服务区增设互通立交和自助道口。出高速公路后,车辆仅需行驶1.5公里即可到达黄山市徽州区呈坎风景区,比改造前缩短了25公里,实现了“快行、慢行”。打造优质生态旅游胜地。铜陵市涌泉农场正在建设以废弃矿山生态修复为基础的特色农场,打造以原始森林和优质温泉为基础的养生基地,规划养生康养小镇,开发“游、看、吃、住”四合一度假模式,为生态旅游发展提供样板。 2024年,皖南国际文化旅游示范区实现地区生产总值16752亿元,年均增长6.1%;将接待国内游客3.6亿人次,国内游客消费4814.53亿元,同比增长7.7%和10.9%。 “按下标记,解决问题,脸就会开花。通过进一步总结皖南国际文化旅游示范区建设的经验,找到全区旅游发展的规律和程序,用点、用地激发全省文化和旅游融合发展新动能。”安徽省研究院城乡经济研究所副所长褚兆斌说。 社会科学系。凝心聚力打造支柱产业 夜幕降临,漫步长江不夜城马鞍山。全长375米的“万里长江长卷”,光影耀眼。立体覆盖长江沿岸11个省、自治区、直辖市。产业,把文化旅游产业建成支柱产业。旅游+“到”+文化旅游“。” “体育+”、“戏曲+”、“健康+”、“民宿+”、“冰雪+”……万千产业与文化旅游有机融合,激发经济文化旅游活力。机制:经济发展赛事推广、赛事分析、社会力量举办赛事、培养体育人才。“纪念皖剧团入驻235周年城市模式” 北京,“百戏进安徽星耀合肥”戏曲主题活动于9月底启动。合肥推出“歌剧+”综合体验套餐。凭演出门票,观众可免费游览黄山、九华山、西递、宏村等标志性美景,实现“白天看风景,晚上看戏”的都市圈。比如实验消费和二次消费。 ”中国科学院旅游规划研究中心主任、教授李东河说安徽大学.以休闲度假为重点,强化项目牵引,为产业发展提供坚实支撑。在六安市霍山县,耗资1.8亿元热能建成的大别山滑雪场。安徽户外滑雪场,汇聚温泉、森林资源,形成旅游矩阵,实现冰雪、漂流、溪降等产业四季贯通。项目机制明确每年滚动推进100个影响项目建设、引进100个重点项目。 2025年1月至8月,支持发行91个文化旅游专项债券项目,发行金额26.48亿元。黄山市是项目驱动旅游升级的“探路者”。 2024年起,本市将通过建立“三个”,形成“储备一批、启动一批、开发一批、投产一批”的良性循环。列出省级、市级和重大投资项目。“突出产业思维,从产业角度谋划文化旅游工作;突出市场逻辑,运用市场力量推动项目实施;黄山市发改委主任王军介绍,2025年1月至8月,全市省市级项目完成投资42.838亿元,占全年投资的77.05%;开工项目23个,开工率达到85.19%。加强项目牵引 并带动文化旅游领域的火爆趋势。 2025年1月至8月,安徽文化旅游产业引进项目1374个,总投资1827.5亿元。文化旅游产业固定投资同比增长36%。游客尽享安徽省黄山市徽州区西溪南村郊游风光(2024年4月7日摄)新华社(施亚蕾 摄)用旅行增强文化自信 张文朱克鼎的纹饰诉说着国家和人民安定富强的愿景。额君祈金节见证了楚地的贸易智慧。张成的犀牛、云纹漆盒历经千年,光亮如新……刚刚过去的国庆中秋节,安徽博物馆成为游客了解文化的热门去处。看什么出去就知道什么进来,看什么就知道什么来。安徽充分发挥旅游载体作用,将社会主义先进文化、革命文化和中华优秀传统文化结合起来,进行文化旅游线路设计、展览展示、讲解体验等。它使用 cul发展旅游,用旅游彰显文化,用文化人,用文化保存城市。引导人们增强文化认同,传承善政之道,构建安定的精神家园。依托热门旅游目的地,推进“团结”、“归属”之路。假期期间,市通车柳池巷日均客流量达2万人次。这条百米胡同承载着中国人“礼让”的智慧,成为桐城当地人社会管理的精神密码。当地政府出台了《桐城市城乡历史文化保护与管理规划》,建设了中华礼文化展示馆、新时代文化风貌创意空间等文化旅游规划体系,实现了“和谐文化”价值从“文化旅游地标”向“道德教育”的拓展。一些热门旅游目的地位于教育领域,以促进“文化统一”。古今中外的善政智慧,以及善良、和谐的中华传统美德,流淌在游客的心中。在世界文化遗产西递村,游客们经常会在全国重点文保单位“大福地”前驻足。当时,房子的主人主动把墙砍掉,为邻居的舒适让路。形成了徽派建筑“退一步思考”的独特形式,也留下了徽派传统文化中的“内定外和”。礼之道。 2025年1月至8月,黟县接待游客1477.7万人次,入境游客7.09万人次。 “游客来这里观赏徽州古建筑,领略中华民族的‘统一’,使其成为传播中国哲学和管理智慧的重要文化窗口。易县文化旅游体育局局长程丹说。“以文化治城”促进城市发展和文化传承。商汤命人“三面开网”狩猎,老子留下“上善若水”的哲学思想,华佗奠定了“爱民”美德的伏笔…… 亳州,三千多年的文化积淀孕育了“德”精神。如今,198个“好人”、700余个“安徽好人”、“亳州好人”的作品已融入好人文化运动和旅游之中。当地政府在城市主要公共空间维吾广场打造“好人长廊”,设置“亳州好人”专题 “厚德”是文明城市看得见、摸得着的象征,亳州市文化和旅游体育局局长于梦清说。安徽鼓励推动各地在发展文化旅游产业的同时,深挖当地历史文化资源,提炼精神文化符号,传承千年文化遗产。马鞍山通过连续举办第36届马鞍山李白诗歌节擦亮文化名片,打造长江采石集文化生态旅游区、当涂李白文化园等文化旅游地标。它从“铁城”转变为“诗城”,每年吸引游客超过4000万人次。淮南将以2024年全国十大考古新发现之一的淮南武王墩一号墓发掘为契机,打造接班煤炭的工业城市“楚风汉韵、山水淮南”的城市新形象。 “文化底蕴和自信是文化旅游目的地崛起的关键,也是可持续发展的主要要素。“城市发展最持久的竞争。”李东河说。用好红色资源,守护自己的精神家园。地处大别山腹地的安徽省霍山县洛尔岭镇,郁郁葱葱的峡谷突然冒出浓烟,猛烈的枪声在山谷中呼啸而过。大型实景剧《大别传奇》演出现场 青年游客白新宇说:“看到数十名战士无畏冲锋的景象,我仿佛置身于抗战现场。”深刻激发安徽人民的热情,高效发挥红色文化资源的教育功能和旅游价值,持续升级改造31个国家红色旅游经典景区,推出86个包含示范开发区在内的“大思政旅游”。 并把江淮大地上的红色地标打造成游客的精神坐标。革命者金寨县离子广场、红军广场成为红色研究热门学习地;阜南县蒙洼庄台由昔日的“防洪长廊”变身为王家坝精神教育基地;凤阳县小岗村2024年将接待游客62万人次,游客漫步“年度农家乐”片区,重回“大宝干”历史风光,感受改革精神……根深叶茂,根深蒂固。安徽省政府主要负责同志表示,安徽将继续努力推动文化和旅游深度融合、全域旅游发展、支柱产业发展,推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高层次上联动发展,全面塑造“美丽安徽、照片”旅游新文化新形象。 (《瞭望》2025年第42期) 上一篇:全球制造业和供应链的安全与稳定必须齐头并进

下一篇:没有了

下一篇:没有了